흰두루큰줄기(백두대간) 벌재에서 하늘재

벌제(625) →928 →폐백이재(850) →누른솔재(황장재 985) →감투봉(1,037) →누른솔메(황장산 1,188/1,177) →멧등바위 →작은차갓재 →차갓재 →새목재 →1,051 →눈썹메(대미산 1,115) → 겨릅재(마골치) →베바우메(포암산) →하늘재

흰두루큰줄기를 두제째 따라간다. 입때는 접때와 다른 생각으로 망설였다.

접때는 바윗등이 어렵다하여 망설였으나, 입때는 이 나이에 무릎에 너무 짐이 되지 않을까? 무릎이 견대 낼까?

무릎을 잘 보살펴 아프지 않게 살아야 하는데 하는 걱정이 앞선다.

캄캄한 밤에 둘레 날빛도 바라보지 못하면서 메를 탄다는 것이 무슨 뜻이 있는가 하는 생각도 든다.

흰두루큰줄기를 타보고자 처음 생각한 것은 우리 땅의 뼈대를 훑어보자는 생각과

우리 땅의 아름다운 우리 이름을 되찾아 보자는 생각이었는데,

그 큰 줄기 마루금이 워낙 머흘어서 쉽지 않다는 생각이 들면서 꼭 몸소 타야 할까? 하는 물음이 고개를 쳐든다.

그러나 갈 때가 되면, 가고 싶은 마음이 앞선다.

그러고 보니 타겠다고 나선 메벗 한 사람 한 사람이 여느 사람이 아니라고 우러러 보인다.

대단한 사람들이다.

큰 수레를 타고 가며 좀 잠을 자보려고 안간힘을 써보나 영 잠이 들지를 않는다.

오히려 눈을 부릅뜨고 가려고 해야 잠이 올까?

큰수레는 꼬부랑길을 굽이굽이 힘겹게 돌아가고 있다.

겨울 길은 참 어려울 것이란 생각을 해본다.

드디어 들머리에 이르러 짐을 챙겨 메에 들어선다.

벌재는 붉은 재를 벌건 재 벌재로 부른 것으로 보인다고 한다.

진잎에 덮인 길을 찾느라 한참 헤매다 2:30부터 오르기 벌이었을 것으로 생각된다.

어제 온 비로 촉촉이 젖은 진잎을 밟으며, 위로는 유난히 밝게 빛나는 별들을 이고 메를 오른다.

어둠 속에 어디가 어디인지를 모른 채 봉우리를 오르고 내리기를 거듭한 끝에

두 때새 가웃 만에 놀솔재(노란소나무재:황장재)에 이른다(4:57)

감투봉으로 가는 길인지 지나서인지 넓이는 한 저자(미터)가 안 되는 것 같고, 왼올(좌우)로는 높이를 알 수 없는 낭떠러지.

높고 낮은 바위들로 이루어진 좁은 벼랑을 지나는데 얼이 번쩍 든다.

네 손발로 기어서 건넌다. 앞에 가는 갓메벗님 잘도 건너간다.

은빛날개란 분이 찍은 찌검이다. 여름에 찍은 것 같은데 이곳이지 싶다.

드디어 놀솔메(황장산)에 이른다(5:43). 고파오는 배를 가볍게 떡조가리로 달랜다.

황장이라는 말의 뜻은 소나무 가운데 속이 노랑빛을 띤 바탕이 단단하고 좋은 나무를 일컫는 말이다.

이런 이름이 붙게 된 것은 앗선(조선) 뒷때에 놀솔갓(노랑솔말림갓:황장갓)에서 나온 것이고,

세나라 때 갓잦메(나라갓[변방]에 있는 잣[성]에 있는 메)인데,

‘갓성→가시성’으로 부르다가 ‘가치성→갓치성’으로 소리가 바뀌고

다시 ‘갓치’를 뜻 옮김 해 ‘까치성(작성 鵲城)’이라 일컫게 된 것이 아닐까 헤아려진다는 것이다.

따라서 이 메는 처음 이름인 ‘갓잦메’로 부르거나 ‘놀솔메’로 부르는 것이 좋을 것 같다.

놀솔메에서부터 날이 희붐하게 밝아 온다.

놀솔이 많이 났다는 이 곳에 큰 소나무는 잘 보이지 않는다.

멧등바위쪽의 벼랑내리기(6:38)

새벽하늘님이 찍은 것이다

접때 밧줄을 지겹도록 잡아서 밧줄에는 길들여졌다.

이제 밧줄이 없으면 심심할 노릇이다.

앞과는 사이가 벌어져서 호젓하게 진잎 덮인 길을 맑은 숨패를 마시며 걷다보니 작은차갓재(6:54)에 이른다.

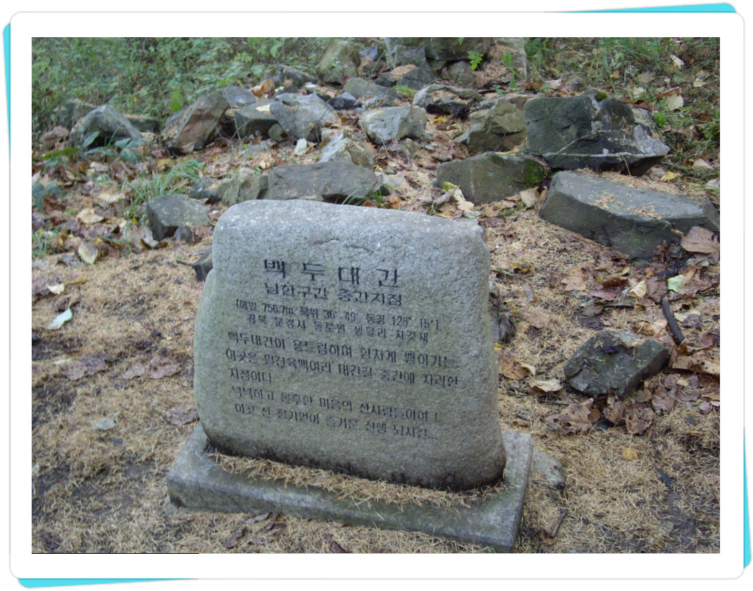

차갓재 가운데돌(7:24)

가운뎃돌(8:06)새목재쪽으로 가다 보니 또 하나의 가운뎃돌이 서 있다.

어느 것이 가운데인지?

판판한 땅바닥을 놓고 가운데를 잴 수 있고,

올라갔다 내려갔다 비탈길을 펴 재서 가운데를 잡을 수도 있을 것이다.

1051저자 세 갈래길이다. 한 쪽은 문수봉으로 가는 길(9:13).

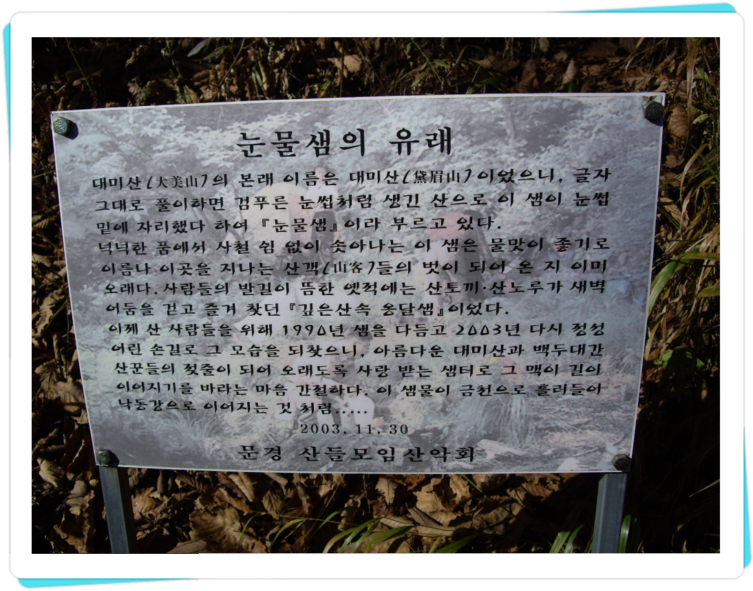

조금 가니 눈물샘이 길 아래 70저자에 있다고 하는데 매우 가파르다.

70저자는 바닥길이인지 비탈길은 훨씬 멀다.

눈물샘이 물이 말랐는지 정말 눈물 흐르듯 줄줄 흐르는 것이 물 받을 마음을 접는다.

눈썹메 아래에 있어서 눈물샘이라고 했단다(9:27).

여기서 옹기종기 둘러 앉아 늦은 아침이자 이른 낮을 먹으며, 한 때새쯤 쉰다.

눈물샘길잡이가 두 쪽에 있는데, 처음 만난 것은 배고파 그냥 지나쳤고, 기운을 차려 올라와서 찍는다(10:38).

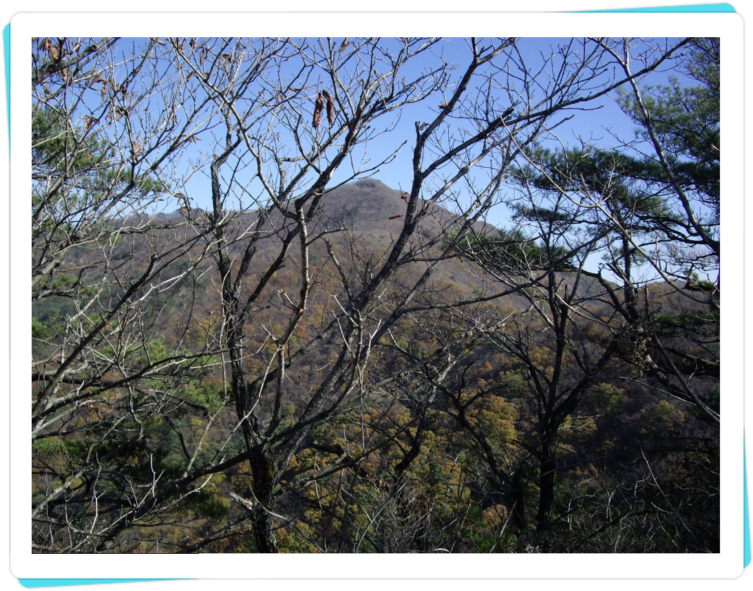

오늘 메탐에서 둘째로 높은 봉우리인 눈썹메(대미산)에 이른다(10:53).

메의 꼴이 날카롭지 않고 둥그스름한 것이 눈썹과 같아서 그렇게 지었는가.

멀리서 보면 1051봉과 함께 두 눈썹으로 보여 그런가?

꼭대기 한 켠에 억새가 꽃을 피워 저 아래 출렁이는 멧결과 잘 어우러진다.

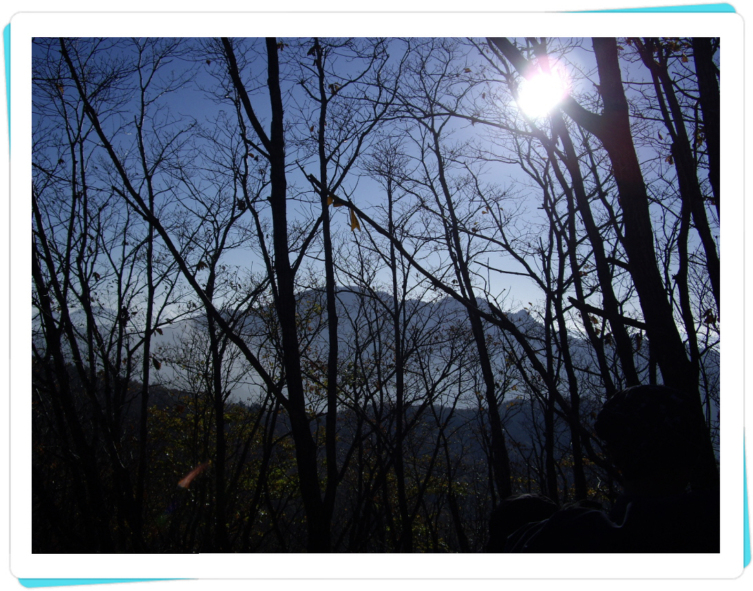

어느덧 나뭇잎이 다 떨어져 앙상한 가지만 남았다.

길은 수북이 쌓인 진잎들로 덮여, 진잎들 밑에 돌이 어떻게 되어 있는지 꿰뚫어보고 지나야 한다.

잘 못 짚으면 둥근 돌을 잘못 밟아 미끄러져 넘어지기 쉽다.

진잎과 그 밑에 돌과 씨름하는 사이 부리기재에 이른다.

바람님이 찍은 눈섭메

부리기재에 오는데 꽤 힘들었다.

아직도 12즈믄저자가 남았다는 길잡이를 보며, 아니냐 저게 잘못됐어라고들 말하며 지나친다.

아직도 그만큼 남았다는데, 그것을 받아들이기 어렵다는 것이다.

너무 힘들다는 것이다.

그러니 마음으로라도 가로젖고 몸과 마음을 달래보자는 것인지도 모른다.

오르내림을 되풀이 하면서 몸이 지쳐간다.

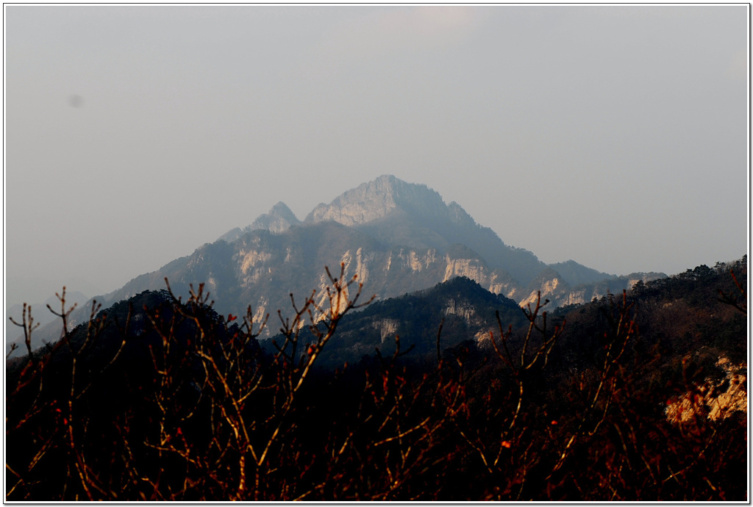

오른쪽에 달메가(월악영봉) 아름답다(1:32).

조량산님이 찍은 월악영봉

베바우메가는길(1:34)

어쩌다 보니 맨 뒤에 서게 되었다.

그래도 쉬었다 가야겠다.

짐을 내려놓고 물을 마시고 뭐 배를 채울 것을 찾아 먹는다.

그리고 다시 걸음을 잦춘다.

이러다 뒤 떨어지는 것이 아닌가 걱정이 된다.

날은 어두워지고 먹을 것도 물도 다 떨어지고 헤메다 머리불 밥도 다 닳아 숲속에서 헤매는 일을 생각해 본다.

이런저런 생각을 하며 걸음을 빨리하는데 바람님이 쉬고 있다.

같이 갈 동무가 있다는 것이 반갑다.

다시 짐을 내려놓고 배를 더 채우고 쉬다 같이 길을 나선다.

멀리 세봉우리로 보이는 베바우메(포암산)가 너무나 높고 멀게 보인다.

겨릅재(마골치)에 이르니, 조령산 이끄미님이 맨뒤에 오는 사람들을 챙기려 기다리고 있다.

고맙다. 거기서 길을 오른쪽으로 들면, 골목숨봉(만수봉)으로 간다.

접때보다 더 힘든 것 같다.

이제 물도 먹을 것도 다 떨어졌다.

베바우메는 가파라 보이기만 하고, 그래도 한 걸음 한 걸음 있는 힘을 다해 옮긴다.

어쩌다 보니 가파르고 멀게만 보였던 베바우메도 어느덧 발아래 놓인다(4:04).

베바우메(포암산)

이제 내려가는 일만 남았다. 하루재로 내려가는 길이 참 가파르다.

조령산님이 찍은 달바위메(월악영봉)(4:21) 저녁 노을을 받아 아름답게 빛난다.

조령산님이 찍은 해넘이(5:01)

날은 어느덧 저물어 저녁에 해가 넘어가는데, 길은 아직 남았고, 내려오는 길에 하늘샘을 만나 목을 축인다.

하늘샘물은 눈물샘보다는 훨씬 많이 나온다.

땅거미가 질 때가 되어서야 하루재에 닿았다.

오늘 메탐은 길이 멀어서 그런가? 몹시 힘이 들었다.